研究室紹介OPAL-RING

中村(淳) 研究室

物性科学における計算機シミュレーションによる理論研究

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 |

|---|---|

| メンバー | 中村 淳 教授 |

| 所属学会 | 日本物理学会、応用物理学会、日本表面真空科学会、アメリカ物理学会、アメリカ化学会、アメリカ材料科学会 |

| 研究室HP | http://www.natori.ee.uec.ac.jp/junj/index-j.html |

| 印刷用PDF |

掲載情報は2022年6月現在

- 中村 淳 Jun NAKAMURA

- キーワード

-

ナノエレクトロニクス、ナノマテリアルの電子物性、誘電特性、光学特性、磁気特性、電気伝導、カーボン系新材料開発、量子ドット、カーボン系触媒、エネルギー材料

炭素材料のダイヤモンドは透明でとても硬い絶縁体です。一方、同じ炭素でも鉛筆の芯などに使われる黒鉛(グラファイト)は真っ黒で比較的柔らかく、電気を通します。このような色や硬さ、電気を通す・通さないといった物質の性質や機能は何によって決まるのでしょうか。それは原子の種類や並び方であり、これによって原子の中心にある原子核の周りを回っている電子の状態が定まります。つまり、物質の電子状態を調べることで、その物質の性質(物性)を知ることができるのです。

指導原理に基づく物質設計とルールづくり

中村淳教授は、物質(モノ)の性質や機能を明らかにするこうした物性科学の分野において、計算機シミュレーションによる理論研究を行っています。ナノメートル(ナノは10億分の1)の領域では、我々が経験的に知っている古典力学の世界とは全く異なる、量子力学が支配する世界が広がっています。量子力学における基本方程式「シュレディンガー方程式」にも、原子配列が決まれば物質の電子状態が分かり、それによって物性が明らかになることが示されています。

この自然界のルールに従う指導原理に基づいて原子配列をデザイン(設計)すれば、原子レベルで物質を設計できるようになります。これは応用研究であり、工学的なアプローチと言えるでしょう。一例として、中村教授は「フラットバンド磁性」と呼ばれる新しい指導原理を基に、ホウ素(B)と窒素(N)、炭素(C)を組み合わせた細長いリボン状の物質が磁性を示すことを理論的に予測しました。従来は不可欠だと思われていた鉄(Fe)やコバルト(Co)、ニッケル(Ni)などの遷移金属元素を含まない新しい軽い磁性材料として期待され、その後、実際に実験グループによってその存在が確かめられました。こうした物質設計においては、機械学習などの情報処理技術を活用して材料開発を進める「マテリアルズ・インフォマティクス」の手法も用いています。

一方、合致する指導原理がない場合はどうすればよいでしょうか。中村教授は実験で明らかになった結果について、実験グループからその理由を説明する理論を構築してほしいという依頼を受けることがあるそうです。なぜこのような物性が現れるのか。その理由が既存の指導原理に当てはまらなければ、物質の電子状態を明らかにして新たなルールを作り出せばよいと中村教授は考えています。これこそが基礎研究であり、自然界のルールを探るサイエンス(理学)なのです。このようにして、中村教授は理論計算の研究者ながら、「モノの理屈を明らかにする『理学』と、その理屈を使って新しいモノを作る『工学』との間を行き来しながら研究を進めている」といいます。

グラフェンナノリボンの熱伝導率と熱電変換効率を向上

具体的な成果としては、炭素原子がハチの巣構造に並んだ1原子の厚さのシート状物質「グラフェン」をリボン状にした、「グラフェンナノリボン」に関するさまざまな物性研究があります。グラフェンはノーベル賞にも輝いた有名な材料ですが、中村教授は世界でもまだその物性がほとんど知られていなかった時代にこれに着目し、1994年にはすでに炭化ケイ素(SiC)の基板上に(後にグラフェンと呼ばれる)単層のグラファイトが形成された構造に関する論文を発表しています。

その後も、グラフェンの電子状態とグラフェンナノリボンのエッジ(端)状態の効果を利用して熱伝導率をさらに高めるといった世界に先駆けた研究や、グラフェンにBとNを混ぜると高効率な熱電変換デバイスとして機能するという可能性を示した研究などを行ってきました。

燃料電池の安価な触媒開発とC1サイクルへの応用

最近では、グラフェンに異種元素を添加して燃料電池の「触媒」として使う研究などに力を入れています。現在の燃料電池自動車の触媒には希少金属の白金が用いられていますが、高価で耐久性が低いなどの課題があります。中村教授は東北大学などと共同で、窒素を添加したグラフェンと青色顔料として知られる鉄フタロシアニンに窒素を入れた誘導体を組み合わせると、白金と同等以上の効率を持つ安価な触媒が作れることを理論と実験の両面で実証しました。将来実用化できれば、「燃料電池車だけでなく、身体に装着できるウェアラブルデバイスなどに使えるのではないか」と中村教授は考えています。これをさらに発展させた新しい触媒の研究も進めているそうです。

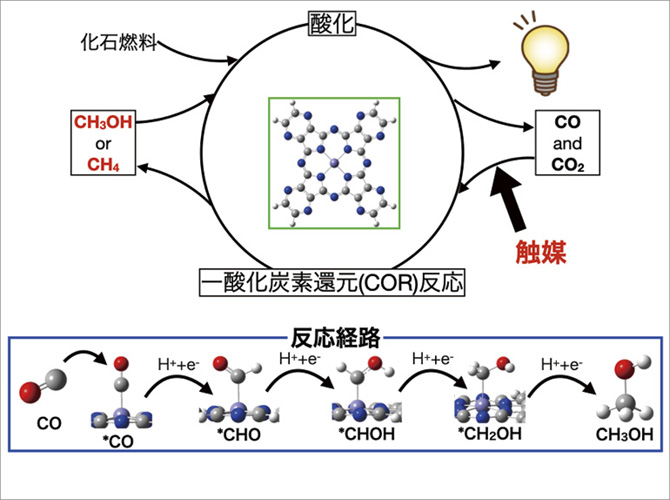

このような触媒を、現在注目されつつある「C1化学」を応用したエネルギーサイクル(C1サイクル)に導入する研究も手がけています。C1化学とは、一酸化炭素(CO)や二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、メタノール(CH30H)など炭素数が1の化合物から、炭素数が2以上の化合物を合成する有機化学プロセスです。C1サイクルは現行の「カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量ゼロ)」政策とは異なり、脱炭素ではなく炭素を捨てずに循環させる、より進んだ“炭素再利用の循環型社会”に向けた新しい取り組みとして期待されています。

C1サイクル

産業界の声に応える

以上のように、中村教授の研究は、炭素系に限らず、あらゆる物質を対象に原子レベルまで立ち返ってそのルールを調べ、これを基に最先端の物質を設計していることが最大の特徴です。近年では、企業でも理論計算をベースにしたものづくりの手法が浸透しつつあり、中村教授は「これからも多くの産業界の要望に応えていきたい」と考えています。

【取材・文=藤木信穂】