研究室紹介OPAL-RING

小池(卓)研究室

医工連携による耳鼻科領域の診断・治療装置の開発

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 脳・医工学研究センター |

|---|---|

| メンバー | 小池 卓二 教授 |

| 所属学会 | 日本機械学会、日本音響学会、バイオメカニズム学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本耳科学会、日本聴覚医学会、日本鼻科学会、米耳鼻咽喉科研究会(ARO) |

| 研究室HP | http://www.bio.mce.uec.ac.jp/ |

| 印刷用PDF |

掲載情報は2023年5月現在

- 小池 卓二 Takuji KOIKE

- キーワード

-

医用工学、バイオエンジニアリング、人間機械システム、生体計測、振動・音の計測、シミュレーション、感覚器機能解明、手術支援、医用診断装置、手術デバイス、骨導補聴器

医療とものづくりを融合する「医工連携」によって医療機器などの技術革新が進み、先端医療は飛躍的な進歩を遂げてきました。医療機器は単に性能を追求するだけでなく、医療機関と連携しながら臨床開発や試験を行うなど、多くのハードルを乗り越えなければ実用化には至りません。そこでは工学研究者と医師とのコミュニケーションが要になるといっても過言ではないでしょう。

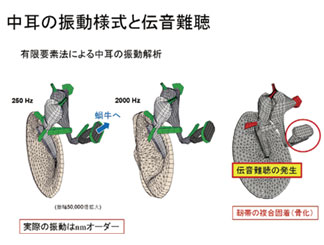

ナノオーダーで数値シミュレーション

振動工学が専門の小池卓二教授は、耳鼻咽喉科領域における診断装置や治療装置の研究開発に取り組んでいます。耳や鼻の中は狭く、解析が困難なために未解明の部分が数多く残されています。小池教授はナノメートル(ナノは10億分の1)オーダーで振動する耳の鼓膜から奥の「中耳」とさらに内側の「内耳」について、有限要素法を用いた独自のアルゴリズムで数値シミュレーションをおこない、その振動解析に成功しています。

中耳にある鼓膜が振動すると、これにつながる「耳小骨」が振動し、内耳にある「蝸牛(かぎゅう)」へと伝わります。耳小骨は「靭帯(じんたい)」と「筋腱(きんけん)」で保持されており、これらの振動を解析することで、靭帯が複合固着(骨化)して硬くなる「耳小骨固着症」の患者が難聴になる様子などをコンピュータ上で模擬してきました。

自動で診断する手術支援システム

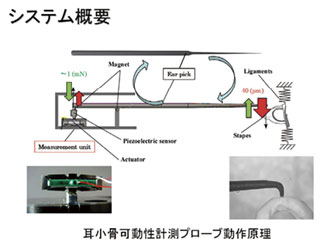

骨化によって鼓膜の振動が蝸牛へ伝わらなくなると難聴が発生し、治療には手術が必要になります。その際、医師がピックで耳小骨を押し動かしてその可動性から診断し、最適な手術方法などを決定しますが、医師の感覚や経験に依存するこうした手法では技術の継承なども困難です。

そこで小池教授は先ほどのシミュレーション結果を応用し、微小な振動が可能なアクチュエータを開発してこれを搭載することで、耳小骨の可動性を手術中に計測できる装置を開発しました。「将来は耳小骨の動きやすさをデータベース化し、人工知能(AI)を使って自動で診断する手術支援システムを作製して医師と患者双方の負担の軽減につなげたい」と小池教授は考えています。

国産初の骨導補聴器実用化へ

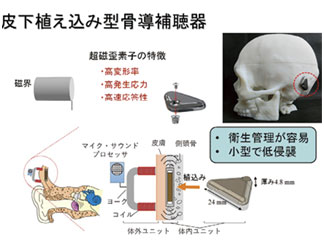

さらに、国産初として実用化が期待されているのが、骨を振動させて聞かせるという植込み型の骨導補聴器です。日本補聴器工業会によると、日本には補聴器が必要な難聴者が約1940万人いますが、音を聞かせる従来型の補聴器の使用率はわずか17%だそうです。この補聴器は長時間の使用に伴う痛みやハウリングによる大音量の暴露など使用時の不快さが指摘されており、特に認知症の発症リスクの高い700万人にも及ぶ老人性難聴者には不人気だと言われています。

小池教授らの産学連携チームが開発している植込み型の小型骨導補聴器は、高音域で高利得が得られる超磁歪素子を用いた皮下に植込み(インプラント)が可能な補聴器で、日帰りで施術することを目指しています。中程度から高度の難聴者に対応し、従来型の補聴器に比べて音質が格段に良いことに加え、植込み型の海外製品の課題だった皮膚から露出する振動子への感染リスクや手術の難易度の高さを解消して快適に使えるようにしたのが特徴です。「老人性難聴と認知症の増加という社会課題を解決するとともに、国産の人工聴覚器の海外展開を目指す」(小池教授)というビッグプロジェクトです。

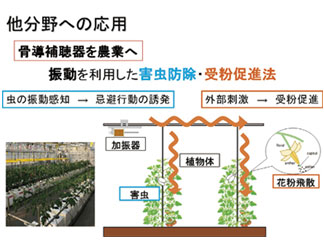

この骨導補聴器の加振技術を農業に応用した試みは、2022年の農林水産省「農業技術10大ニュース」にも選ばれ、大きな話題になりました。骨導補聴器の大型版をトマトやイチゴなどを生産するビニールハウス内の構造材に取り付け、虫が嫌う振動を与えることで害虫を防除したり、また花粉の飛散を振動で促すことによって自家受粉を促進したりできます。

誤嚥の簡易な診断検査も

そのほか、内視鏡手術のリスク検知システムや、食べ物や唾液をのみ込む際の(嚥下)異常の簡便かつ非侵襲な検出法なども開発しています。鼻の粘膜に細菌が感染することで炎症を引き起こす副鼻腔炎(蓄膿(ちくのう)症)は、軽症の場合は薬剤で治療できますが、悪化すると内視鏡下での副鼻腔手術が必要になります。小池教授は、回転する刃で骨の削除と膿の吸引を同時に行う内視鏡手術時の「マイクロデブリッダー」使用の際の眼球の振動を計測し、眼窩損傷の危険度を検知することで、施術者の操作ミスによる視力低下などの副損傷リスクを抑えるシステムを作りました。

一方、嚥下時の誤嚥(ごえん)によって肺に炎症が起こる「誤嚥性肺炎」は、日本の高齢者の死因の第3位である肺炎の70%以上を占める疾患です。体内の食べ物の動きや嚥下前後の咽頭の様子を観察する現状の嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査は、装置が大がかりで煩雑なことから、患者と医師の負担が大きいことが課題になっています。小池教授は近赤外光を喉に当てるだけの簡単な方法で、蛍光計測法によって咽頭の残留物などを検出する簡易で安全な誤嚥の診断検査を実現しています。

振動工学を応用したこのような多様な診断・治療システムを開発してきた小池教授は、医工連携について「医学部や病院などと対等な研究・開発環境を構築しながら定期的にコミュニケーションを取り、さらに医療現場や患者のニーズをしっかりと把握して開発の目的を明確にすることが重要なポイントではないか」と話しています。

【取材・文=藤木信穂】