研究室紹介OPAL-RING

大濱 研究室

応用指向の情報理論研究 ― 通信の限界値を探る

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 情報・通信工学専攻 |

|---|---|

| メンバー | 大濱 靖匡 教授 |

| 所属学会 | 電子情報通信学会、日本応用数理学会、米電気電子学会(IEEE) |

| 印刷用PDF |

掲載情報は2015年8月現在

- 大濱 靖匡

Yasutada OOHAMA

- キーワード

-

情報通信の理論的限界、ネットワーク情報理論、達成可能領域(内界)、達成不可能領域(外界)、ガウス信号の分散符号化

科学技術分野の研究開発に限界はあると思いますか――。限界があったとしたら、人はどこまで挑戦しようとするでしょうか。もちろん分野にもよるでしょうが、限界の壁があらかじめ分かっていたら、少なくとも限界を超えてもなお取り組むような“不毛な努力”はせずに済むかもしれません。

大濱靖匡教授は、情報通信分野における「理論的限界」を追究しています。限界を明らかにするだけではなく、実際の場面でどこまでその理論を適用できるか、という応用の可能性も併せて検討しています。限界の概念について、大濱教授は陸上競技の100メートル走に例えて説明しています。

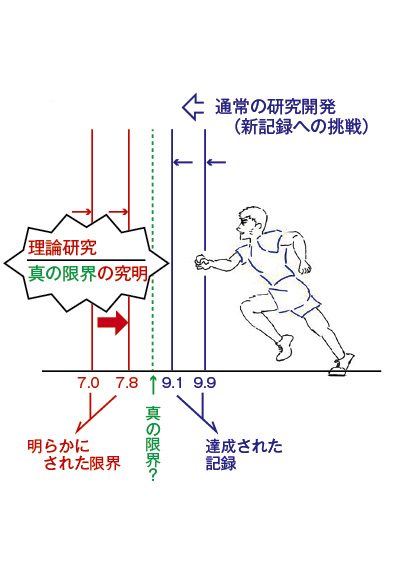

研究開発では通常、新記録の達成を目指したり、ライバルに勝つことを目的にしたりして良いものを作ろうとしています。例えば、世界最速のスーパーコンピュータの開発を目指す競争などがそうです。100メートルを9.9秒で走ったのを、次は9.1秒を目指そうという具合です。見えない限界の壁に向かって、人類はこの先もずっと記録に挑み続けるでしょう。

一方、限界を求める理論研究は逆のアプローチで進めます。限界は、現実にはあり得ない領域から順に明らかにされます。100メートル走で7.0秒のタイムを達成するのはまず不可能と言っていいでしょう。理論研究によってさらにその限界が7・8秒まで明らかになり、なお一層進んで7.85秒になり…と、より精度の高い「真の限界」へ向かうのです。

限界の壁がどの辺りにあるのかが分かれば、今いる地点からさらに上を目指すための理想の走法、いわば戦略を練ることができます。逆に、すでに限界が近い場合は、これ以上の前進は難しいという決断を下すことも可能です。

大濱教授は「大規模なプロジェクト研究に大型投資している科学技術の世界では進退の見極めが肝心だ。限界を超えた目標設定は、結果的に大きな損失を生む。こうした観点からも理論限界を求める研究は重要だ」と考えています。

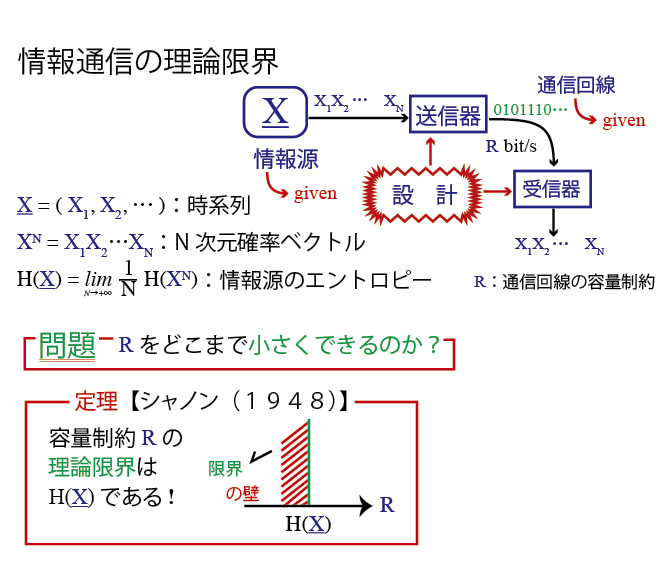

前置きが長くなりましたが、大濱教授は情報理論の世界でその限界を証明しようとしています。“情報理論の父”と呼ばれるクロード・シャノンが1948年に発表した有名な論文「コミュニケーション(通信)の数学的理論」で、彼は情報通信の理論限界を定式化しました。情報を短く圧縮して通信回線で送る際に、その「回線の容量制約(R)」はどこまで小さくできるか、という問題に対して数式を与えたのです。情報は小さいほど速く正確に送れますが、圧縮し過ぎると情報が壊れて、あとで復元できなくなります。

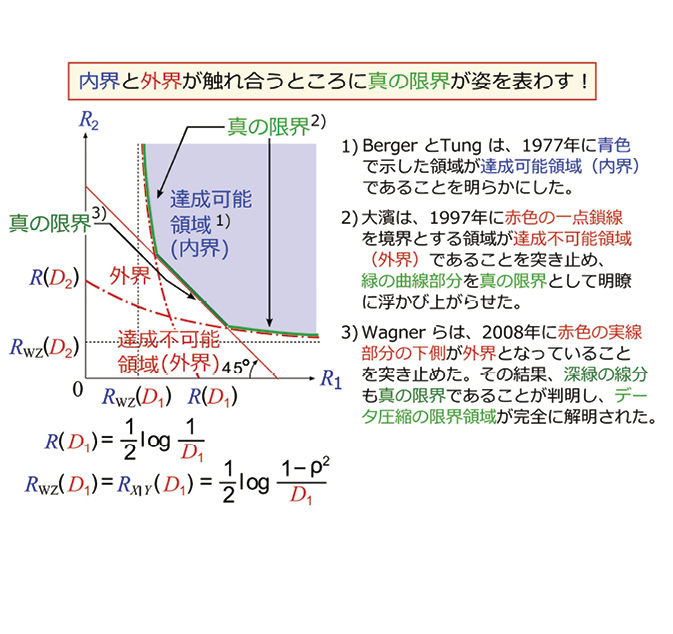

大濱教授はこのシャノンの定理をベースに、情報を2箇所から1箇所に送る際(2次元)のガウス信号源(アナログ信号)に対して、Rの圧縮限界を示す領域の一端を世界で初めて明らかにしました。現実に達成不可能な領域(外界)を突き止め、これと既に知られていた達成可能な領域(内界)のちょうど触れ合うところにある「真の限界」を明瞭に浮かび上がらせたのです。

2次元のガウス信号源の応用として、例えば遠く離れた場所にある2基の監視レーダ(センサ)で上空を飛ぶ1台の飛行機を観測する場合に、各レーダが取得した情報を個別に圧縮して遠隔地の監視センターへ送り、そこで二つのガウス信号をまとめて復号するような、センサネットワークを使った監視システムなどを想定しています。実利用への適用効果は高いとみられ、「このように応用を直接的に支える理論研究もある」と大濱教授は強調します。

センサネットワークの研究は現在、活発に進められていますが、理論的限界の知識はまだ実際には組み込まれていません。3次元以上の場合の限界領域は未解決であり、理論研究には難問がまだ数多く残っています。しかし、本質を損なわずに、複雑な現象をモデル化した「シンプルな法則」はきっと、新たな応用の可能性を切り拓くでしょう。大濱教授は、現代の無線通信への適用も模索しているそうです。

【取材・文=藤木信穂】