研究室紹介OPAL-RING

羽田 研究室

音メディアでコミュニケーションを豊かにする

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 情報学専攻 |

|---|---|

| メンバー | 羽田 陽一 教授 |

| 所属学会 | 米電気電子学会(IEEE)、日本音響学会、電子情報通信学会、米国音響学会、米オーディオ工学会(AES) |

| 研究室HP | http://www.hanedalab.inf.uec.ac.jp/ |

| 印刷用PDF |

掲載情報は2021年3月現在

- 羽田 陽一

Yoichi HANEDA

- キーワード

-

サウンド、音響、音声、オーディオ、マイクロホン、スピーカ、指向性、エコー、デジタル信号処理

情報通信技術(ICT)の発展によって、人々のコミュニケーションのあり方は近年大きく変わりました。物理的に遠く離れていたり、会う時間がなかったりしても今では手軽にやりとりできます。一方で、対面のコミュニケーションが生み出す心の充足感などについては、十分に得られているとはいえないかもしれません。

収音と再生の研究

- 臨場感の再現

「音メディア研究室」を運営する羽田陽一教授は、「音メディア」を活用し、コミュニケーションをより豊かにすることを目指しています。「音によってつながりを強くしたり、逆にちょっと緩めたりすることで、より安心かつ心地よいコミュニケーションができるようになるのではないか」と羽田教授は考えているのです。

- パーソナル再生:指向性スピーカ

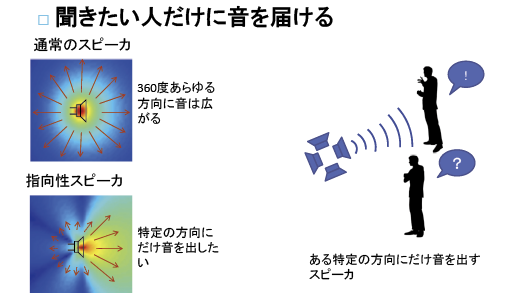

音は通常、マイクで収音し、それを分析したり加工したりして、スピーカやヘッドホンで再生します。収音の際は、周りの雑音をできるだけ拾わずに、ほしい音だけをクリアに録ることが求められます。一方、再生の分野では、あらゆる方向に均一に音を放射するスピーカが研究の中心になっています。これとは逆に、特定の方向だけに音を放射したり、ある領域内のみに音をとどめたりするスピーカなども研究されています。

"臨場感"と"パーソナル"

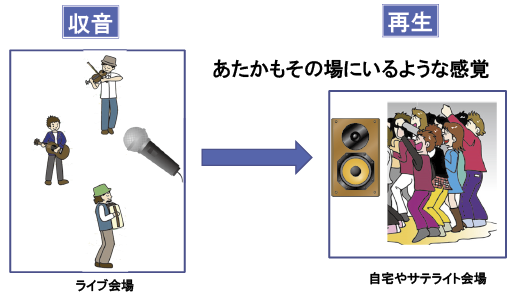

音メディアを研究する羽田教授は、まるでその場にいるかのような臨場感のある音を再現することを目指しています。例えば、ライブ会場で収音した音を自宅やサテライト会場などで再生する場合、あたかも生で聴いているような迫力ある演奏を味わえたら素晴らしいでしょう。また、ウェブ会議ツールを用いた複数人によるオンライン上の会話でも、実際に同じ部屋にいるような雰囲気で、例えば2人だけでコソッと話すようなことができればよりリアルなコミュニケーションが図れます。 加えて、羽田教授が掲げるもう一つの目的が聞かせたい人にだけ音を届ける「パーソナル再生」で、これはいわゆる特定の方向にだけ音を出す指向性スピーカの研究です。実現すれば、あるエリアだけに大音量の音を流したり、聞く場所によって日本語や中国語など異なる音声を出力させたりといったことが可能です。オンライン会話なら、自宅にいても家族にはあまり迷惑をかけずに、相手の声を自分だけが聴くことができます。

マルチチャネルスピーカで音場を制御

- 波面の合成(空間的に波を再現)仮想的にスピーカより前に点音源を配置

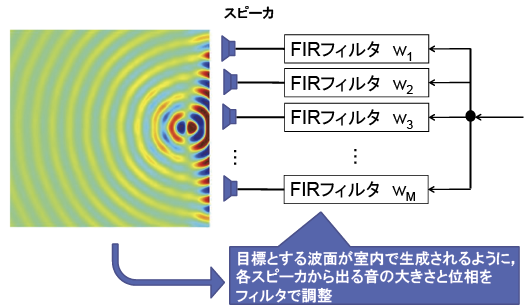

このような応用を想定し、羽田教授はマルチチャネルスピーカで音場をきめ細かく制御する実験に取り組んでいます。複数のスピーカの前にそれぞれフィルタを挿入し、各スピーカの音の大きさ(振幅)と音の出すタイミング(位相)を周波数ごとに調整することで、全スピーカの連動により目標とする波面を作り出すのです。

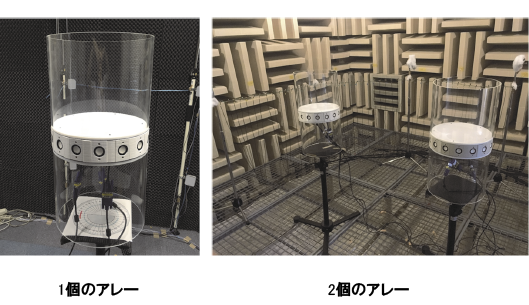

- 2つの円形アレーを用いた指向性制御

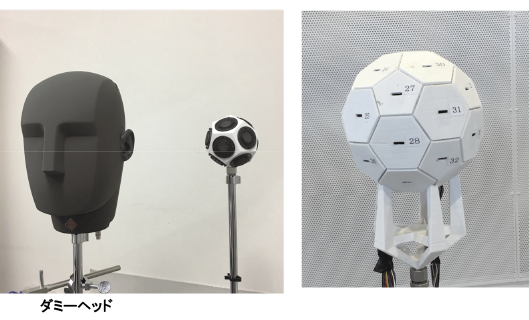

具体的には、数十個のスピーカやマイクを、直線上や円形上、楕円(だえん)上、または球に近い多面体上に並べるといった複数の方法を試しています。スピーカをたくさん並べることによって音圧のレベルに強弱がつき、音に指向性を持たせられるのです。最近の実験では、円周上にスピーカを置いた二つの円柱型のシステムを並べて配置すると、指向性が強まることが分かりました。実測とシミュレーションに加え、人間による主観評価実験でもその効果を確認しています。

- 12面体と32面体スピーカアレー

羽田教授は「技術がもっと進展すれば、スピーカから遠く離れた場所から、音を浮かび上がらせるように聞かせることができるかもしれない」と予測しています。任意の位置にこうした音像を作り出すことができれば、エンターテイメント分野などに広く応用できそうです。同様の手法によって、指向性だけでなく、臨場感をもたせる実験にも取り組んでいます。

物理的、および心理的なアプローチで

スピーカを図形上に沿って整列させているのは、物理的な特性を反映させやすいからだそうです。音の研究は、デジタル信号に変換した音をコンピュータ上で処理する情報処理が中心ですが、音は波であり、それは物理現象にほかなりません。さらに、音が人間にどう聞こえるかといった心理的な検証も必要です。羽田教授は「物理的なアプローチと心理的なアプローチの両輪で研究を進めていく」ことを心がけています。

収音に対して、スピーカによる再生の研究は実用化を見通しにくいこともあり、企業はまだそれほど取り組んでいません。高性能なスピーカの開発は、ともすると“匠の技”として聖域化され、情報処理の分野とうまく融合してこなかったことも要因かもしれません。このような分野だからこそ、大学が取り組むべき価値はより大きいといえるでしょう。

【取材・文=藤木信穂】