【報告】混相流シンポジウム2017

2017年10月13日

平成29年8月19日(土)から21日(月)の3日間、本学にて、混相流シンポジウム2017を、日本混相流学会の主催、電気通信大学の共催で開催致しました。

混相流は,固体・液体・気体を含む複雑流動現象であり,かつ自然界から産業プラントにまで広く見られる普遍的な流動現象です。本シンポジウムは、研究成果とその討議を通じて,混相流の学理とその応用技術に関する最新の情報交換を行い,混相流研究のさらなる展開と参加者相互の活発な意見交換を目的として開催されました。なお、今回のシンポジウムは、奇しくも、学会設立30周年記念及び電気通信大学創立100周年記念行事としての開催となり、歴史的にも意義深いものとなりました。参加者数は、372名(一般225名、学生147名)で、たいへんな盛会となりました。

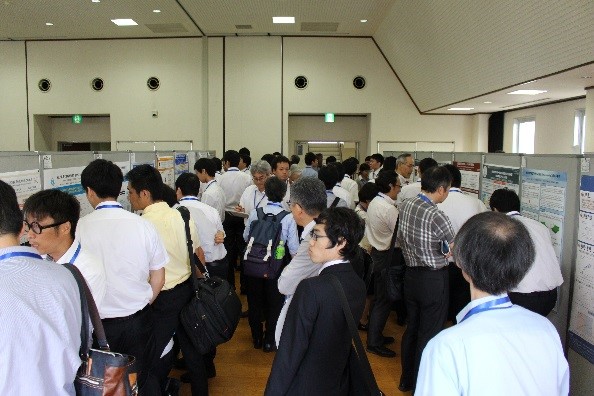

講演は、一般講演と学生対象のフラッシュトーク&ポスター発表があり、一般講演171件、ポスター発表100件で、合計271件の研究発表が行われました。一般講演は、A棟講義室で6セッションパラレル、フラッシュトークはB棟の大講義室で2セッションパラレル、ポスターセッションは学生会館4階の多目的ホールにて行い、いずれの会場でも、密度の濃い研究発表と、熱い議論が交わされました。講演内容を感じていただくため、設定された15のセッション名を下記に示します。

OS-1 混相流の産業利用

OS-2界面の物理と流れ

OS-3 環境・食品・医療における混相流

OS-4 混相噴流・後流・はく離流れの流動と制御

OS-5 マルチスケール混相流と異分野融合科学

OS-6 微小重力下の沸騰・二相流と宇宙熱輸送システム

OS-7 自然現象の中の混相流

OS-8 粒子系混相流および粒状体挙動のモデリングとシミュレーション

OS-9 混相流れのダイナミクス

OS-10 相変化を伴う混相流の熱流動

OS-11 マイクロ・ナノバブルの科学と技術的展開

OS-12 原子力分野における混相流技術と応用

OS-13 マイクロ・ミニスケールの混相流

OS-14 光・超音波による計測・制御とその応用

GS 一般セッション

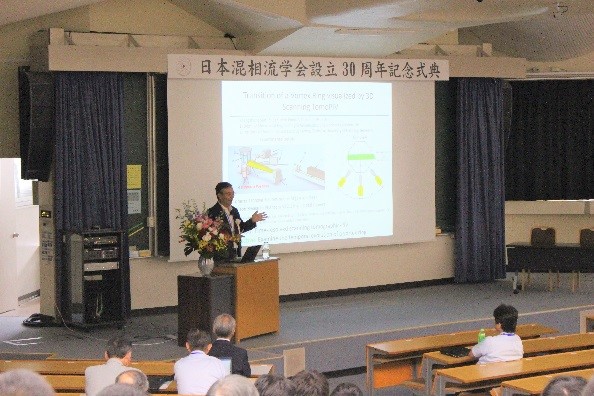

通常の研究発表の他、二日目午後には、学会設立30周年記念式典が開催され、高木周氏(東京大学)、田中敏嗣氏(大阪大学)、菱田公一氏(慶應大学)より、混相流研究のこれまでの流れと将来展望に関する記念講演が行われました。また、同日の夕方には、クレストンテルのクラウンルームにて、懇親会を開催しました。100周年記念事業推進室長を務める本学中野和司理事から祝辞の後、新名誉会員・学会賞受賞者のスピーチ、学生ベストプレゼンテーションアワードの授賞式等を行いました。参加者数は180名程度で、こちらもたいへんな盛会となりました。

実行委員会メンバーは17名で組織し、本学からは、松村隆准教授、井上洋平助教、榎木光治助教、結城宏信准教授が加わり、本シンポジウムの開催に当たり、中心的な役割を果たしました。また、シンポジウムのプログラムやトートバッグに本学創立100周年のロゴを入れるなどして、広報活動にも務めました。

混相流シンポジウム2017実行委員長

大川富雄(大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 教授)

- 会場風景

- 一般講演の様子

- 学生によるフラッシュトークの様子

- 熱気に溢れるポスターセッション会場

- 学会設立30周年記念講演の一コマ

- 懇親会での中野理事の挨拶

- 実行委員長挨拶(大川教授)

- 阿部混相流学会会長とBP賞受賞学生

- プログラム、トートバッグなど