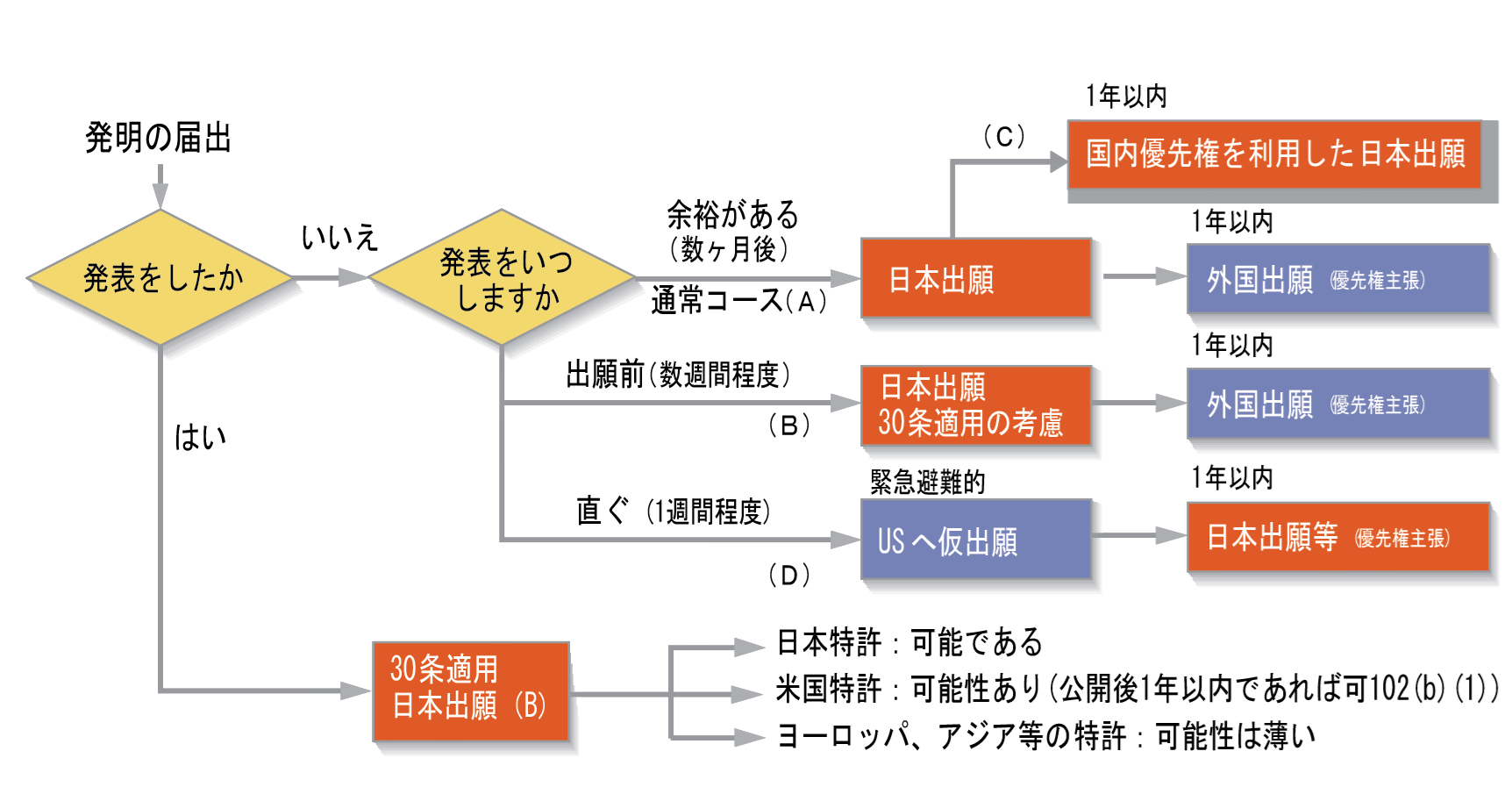

差し迫った論文発表などに対処して特許出願を行うためには、以下の手法を選択的に、或いは組み合わせて行います。

発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書【Word】

(刊行物公知・研究会発表公知・Web掲載公知)

*添付、承継前公開と承継後公開の両方を記載しています。それぞれの状況に合わせて一方を削除してご利用ください。

日本の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、論文発表等によって公開した後での特許出願は、特許にならないということは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。

このことから、特許法では、発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発明を公開した日から1年以内に特許出願を行なうことが必要です。

本制度は、出願前に本人によって発表された論文等は、公知例として拒絶の理由とされない、という効果を持つにすぎません。そのため本人の出願前に他人が出願した場合には特許の取得ができない 点や、同様の例外規定がない欧州諸国、アジア諸国など殆どの国への特許出願では、本人の論文発表 により新規性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。

(本規定にかかわらず特許出願の手続きは、遅くとも学会発表の前日までか、予稿集がある場合はその公開の前日までに行うなど、1日でも早い出願が望ましい。)

学会発表や卒論・修論発表など、実際の発表当日(プレゼンテーション日)以前に予稿集やプログラムのウェブサイト公開があったときには、その日付が「公開日」(予稿集の配布日など)となります。

例外として、米国・カナダ・豪国では、自らが公開した発明を、公開日から1年以内に特許出願すれば権利化の可能性があります。(知的財産部門までご相談ください。)

本学では、学会発表、新聞・雑誌などの刊行物での発表、インターネットでの公開、卒論・ 修論発表などに際し、発明者・発表者・主催部局の方々に対して守秘義務のルールなどを規定しています。

本学では、卒論・修論・発表会等で発表された内容(発明)を特許出願するときには、その内容が、第三者には公開されていないことを示すために、下記のように守秘義務に同意する書類を残すことを推奨しています。

出席者の方々(出席の学生なども)に守秘義務に同意していただければ、今回の発表は法律上「未公表」となり、新規性喪失の例外規定の適用の必要はなくなる上、他国における権利化の制限もなくなります。

| 「守秘義務を課す」ための参加者名簿(ひな型) |

|---|

論文発表等の内容に発明が含まれているものについて、特許出願を希望する際には“参加者名簿”を発表資料、発明届出書とともにご提出ください。“参加者名簿”を一種の「守秘義務契約書」として扱い、特許出願から将来の特許維持まで知的財産部門で管理します。これによって安全な特許権の取得、維持が可能になります。論文発表等の内容に特許性がなく、特許出願をしないことになっても、その内容が将来の改良発明、周辺発明にも繋がることなども考え一定期間保持しておいてください。少なくとも、論文発表等の内容が他の理由等で公知になったり、特許出願にかかる要素がなくなるまで保持しておくことをお薦めします。

ご不明な点がありましたら知的財産部門(chizai@ip.uec.ac.jp)までお問い合わせください。