【ニュースリリース】5月の磁気嵐時に日本の写真家が観測した青い低緯度オーロラの出現場所を推定

2024.12.05

概要

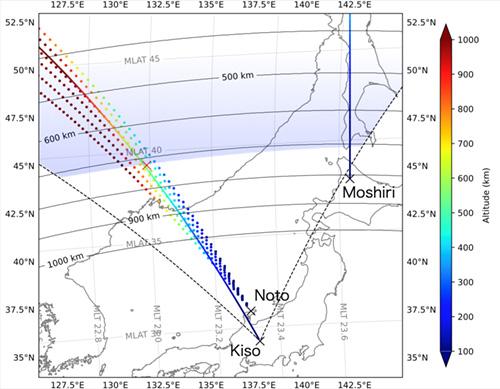

南條壮汰氏(情報・ネットワーク工学専攻/当時細川敬祐研究室協力研究員、現スウェーデン宇宙物理学研究所)と名古屋大学宇宙地球環境研究所塩川和夫教授は、2024年5月11日に日本の写真家が観測した青いオーロラの写真を解析し、その出現領域の推定を行いました。2名の写真家が石川県と長野県でそれぞれ同日23時30分頃に出現した青い低緯度オーロラの撮影に成功し、それらの写真に三角測量を適用することで青いオーロラの経度方向の広がりや、高度方向の分布を求めました。普段オーロラが見られない中低緯度領域で、磁気嵐中に赤いオーロラと同時に青いオーロラが出現することは、過去にも報告例がありますが、今回はそのような青いオーロラの空間構造を初めて可視化することに成功しました。観測結果によると、このオーロラには磁力線に沿う縦状の構造や、経度方向に数百kmの間隔で隔たりを持つことがわかりました。これは、過去に提案された青いオーロラの生成機構では説明が難しいものであり、今後より詳しい解釈が求められます。また、青いオーロラは、未だ多くの謎に包まれている地球の窒素分子イオンが磁気圏に散逸する過程で可視化される可能性があり、地球大気の磁気圏への流出過程の理解に役立ちます。

ポイント

- 5月に発生した巨大磁気嵐時に日本から青い低緯度オーロラが観測された。

- 観測は2名の写真家によって行われ、オーロラの空間構造の推定に貢献した。磁気嵐中の青いオーロラの空間構造が可視化されたのは初めてのことである。

- 青いオーロラに磁力線に沿う構造があることは、過去に提案された青いオーロラの生成メカニズムでは説明がつかない。

この研究成果は、2024年12月5日(木)に、学術論文誌「Earth, Planets and Space」のオンライン版に掲載されました。

研究概要

1.背景

2024年5月8日から、太陽黒点群13664は複数のX クラス太陽フレアを発生させ、連続的なコロナ質量放出が観測されました。これが地球に到達し、5月10日には最大規模(G5クラス)の極めて強い磁気嵐が発生しました。G5クラスの磁気嵐が観測されるのは、2003年10月以来で、21年ぶりの出来事でした。このような磁気嵐の際、オーロラは赤道方向に拡大し、通常は見られない日本などの低緯度地域でもオーロラが観測されることがあります。これらの地域では、オーロラの科学計測用の機器がほとんど設置されていませんが、その一方で人口密度が高いため、多くの人がスマートフォンや商用デジタルカメラ(デジカメ)で撮影したオーロラをSNS上で共有します。近年では、デジカメで撮影した写真をオーロラの科学研究へ活用するシチズンサイエンスが進展しており、従来の科学観測に新たな視点をもたらしています。

2.観測結果

異なる2 つの地点から同じ現象を観測することで、三角測量を用いて現象の地理座標を推定することができます。その結果、青いオーロラはおおむね図の青くシェードした領域に出現したことがわかりました。これに加え、オーロラは高度400km程度まではサーモンピンク色、それ以上は少なくとも900km程度まで青色であったことがわかりました。また、経度方向の広がりは1200km程度と見積もられました。

青いオーロラの生成機構として磁気嵐によって発達したリングカレントから飛来する中性粒子(Energetic Neutral Atom: ENA)が生成する二次電子による励起が提案されています。しかしながら、本研究では青いオーロラに数百km程の構造が経度方向に見つかっており、これをENA によって解釈するのは難しく、何らかの機構によって上向きに加速された窒素分子イオンが影響している可能性があります。

今後の展望

今日に至るまで、分子量の大きな窒素分子イオンがどうして高い高度に存在できるのかはあまりよくわかっていません。窒素分子イオンは電離圏のE 層では一般的に存在するものの、質量が重いことに加えて、解離再結合の時間間隔が短いため、長時間存在することは容易ではありません。それにも関わらず、窒素分子イオンは磁気圏電離圏結合系のさまざまな領域で発見されています。今回のような青いオーロラの観測を繰り返すことで、青い低緯度オーロラの発生原理、ひいては窒素分子イオンの磁気圏への流出過程を明らかにする糸口が見つかるかもしれません。

(論文情報)

論文雑誌名:Earth, Planets and Space

タイトル:Spatial Structures of Blue Low-Latitude Aurora Observed from Japan during the Extreme Geomagnetic Storm of May 2024

著者:Sota Nanjo and Kazuo Shiokawa

URL:https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-024-02090-9

DOI:10.1186/s40623-024-02090-9

詳細はPDFにてご確認ください。