【ニュースリリース】「量子の仮面」が物質の素顔を覆い隠す --- 表面の微小変化が生む"量子錯覚"のメカニズムを解明

2025.05.16

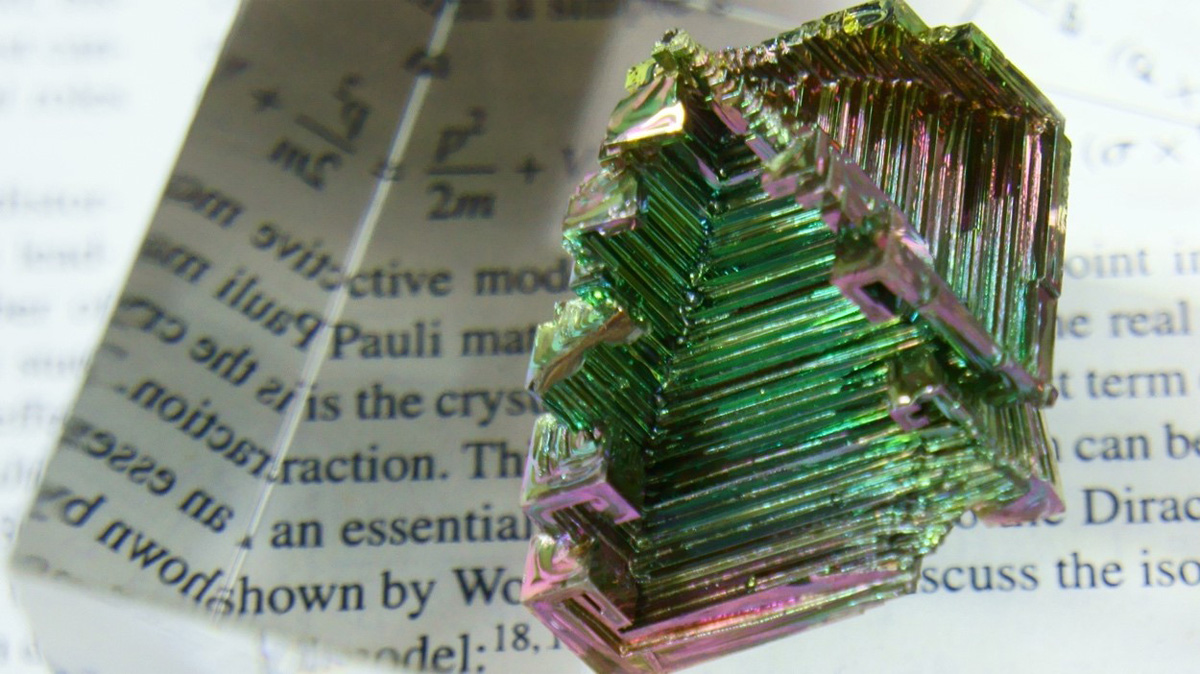

神戸大学大学院理学研究科の伏屋雄紀教授(元 電気通信大学情報理工学研究科共通教育部/基盤理工学専攻)および鯉江和希特別研究学生(研究当時)、電気通信大学情報理工学研究科基盤理工学専攻博士前期課程の矢口理香子大学院生(研究当時)の研究グループは、物質表面における原子の並びがわずかに変化することで、本来の「量子的な性質(トポロジー)」が覆い隠されてしまう現象を理論的に発見しました。まるで仮面を被るように、物質の表面が中身とは異なる"顔"を見せるこの現象は、「量子の仮面」とも呼べるものです。これにより、20年近くにわたって研究者の意見が分かれていた、ビスマスという物質のトポロジーの謎に、解決の糸口が見えてきました。

この研究成果は、従来信じられてきた「バルク・エッジ対応」という原理(表面を見れば中身が分かる)が、必ずしも通用しないことを示すもので、量子コンピューターやスピントロニクスといった最先端技術への応用も期待される「トポロジカル物質」の理解に新たな進展をもたらします。

本成果は、米国物理学会の学術誌「Physical Review B」 の速報論文(Letter)として、2025年5月16日(金)午前5時(日本時間)に掲載されました。

ポイント

- 量子的な性質「トポロジー」の正しい理解が次世代の量子技術に不可欠とされている。しかし注目の物質ビスマスについては、その"本性"を巡って、20年近く研究者の見解が割れていた。

- 今回、物質が自ら表面構造を変えることで"仮面"を被り、本来のトポロジーを隠してしまう現象「トポロジカル・ブロッキング」を理論的に発見。

- 従来の常識を覆すこの発見は、トポロジーを見極めるための新たな視座を提供するもので、量子コンピューターやスピントロニクスといった最先端の量子技術につながる基盤科学としても、重要な意味を持つ。

研究の背景

私たちの身のまわりにある物質の中には、トポロジー(位相幾何学)という数学の概念が関わる、特別な量子的性質を持つものがあります。たとえば、ドーナツとコーヒーカップが「穴が一つあるもの」として同じに扱われるように、トポロジーは「形をどれだけなめらかに変形しても変わらない本質」に注目する考え方です。

この考え方を電子の性質に応用して見出されたのが、「トポロジカル物質」とよばれる新しいタイプの物質群です。物質はその量子状態によって「トポロジカルである」か「そうでない」かのいずれかに分類されます。トポロジカル物質は、2005年の理論提案をきっかけに、世界中の研究者たちによって精力的に研究されてきました。

中でもビスマスやその合金、化合物は、トポロジカル物質研究の初期から重要視され、精力的に研究されてきました。ところがこのビスマスについては、研究者の間で「トポロジカルに見える」派と「見えない」派に分かれ、20年近くも議論が決着しないまま現在に至っていました。

研究の内容

今回、本学と神戸大学の研究チームは、量子力学に基づく理論計算(第一原理計算と原子軌道線形結合法)を用いて、ビスマスの結晶構造と電子のふるまいを詳細に調べました。

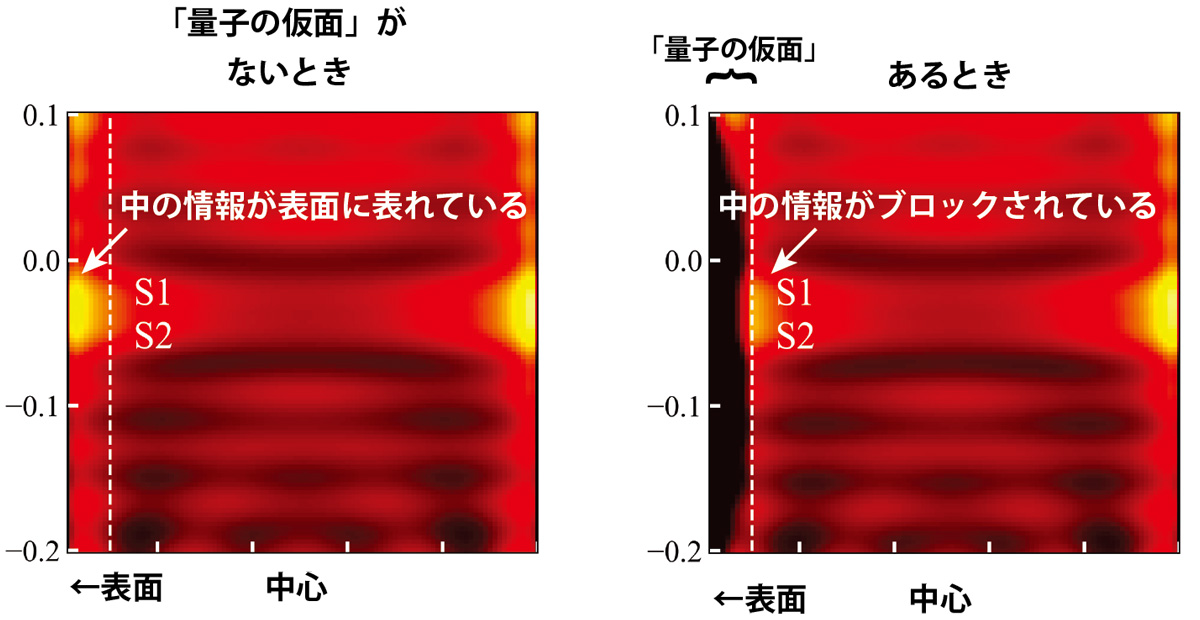

その結果、ビスマスの表面近くでは、原子の並ぶ間隔がごくわずかに拡がっている(=表面緩和)ことが分かりました。さらに、このわずかな変化が局所的にトポロジーの性質を反転させてしまうことを明らかにしました。つまり、物質の中身のトポロジーとは異なる性質を持つ"表面の層"が自然に形成され、本来表面に現れるはずの中身の性質が隠されてしまうという現象が起こっていたのです。

これまでトポロジカル物質を見分けるためには、「バルク・エッジ対応」とよばれる原理、すなわち「物質の中身(バルク)のトポロジーは、その表面(エッジ)に必ず現れる」という性質が強力な手がかりとされてきました。ただしこの原理は、「物質の中と表面で原子の並びが同じ」という前提のもとに成り立っています。

本研究では、(1)ビスマスの表面構造が実は中身とわずかに異なること、(2)このわずかな構造の違いによって、本来とは"逆のトポロジー"が表面に現れること、(3)その結果、本物のトポロジーの性質が"仮面"によって覆い隠されることを、理論的に明らかにしました。つまり、これまで信じられてきた「表面を見れば中身が分かる」という前提が、ほんのわずかな原子のずれによって破れる場合があるということです。

物質の表面で原子の並びが変わること自体は、以前から知られていました。しかし、それがトポロジーとどう関係しているのかは、これまで誰も明らかにしていませんでした。今回の研究では、原子の並びとトポロジーの関係に着目し、詳細な理論計算を重ねることで、この新しい現象の解明に至りました。物質が自ら"量子の仮面"をまとうことで、素顔を隠してしまう、まさにそんな現象が、今回の理論から見えてきたのです。

左側が薄膜の表面。(左)量子の仮面が形成されない場合、中の情報が表面に表れる。(右)量子の仮面が形成されると中の情報がブロックされ(左の黒い部分)、表面に表れない。

今後の展開

物質のトポロジーは、量子コンピューターやスピントロニクスといった次世代の量子技術の基盤となる性質として、現在、世界中で大きな注目を集めています。そして、トポロジカルな性質を正しく見極めることは、これからの物理学や物質科学の発展にとって欠かせない課題です。

今回の研究は、従来の「バルク・エッジ対応」という見方では捉えきれなかった"本来の性質が隠されてしまう"メカニズムを明らかにしました。表面構造に生じるわずかな違いが、物質のトポロジーの"見え方"を大きく左右することを、理論的に示したのです。

今回は具体的な物質としてビスマスを取り上げましたが、こうした現象はビスマスに限らず、トポロジーが変わる転移点付近にある他の物質(例えば、アンチモン(Sb)、鉛テルル(PbTe)、スズテルル(SnTe)など)でも起こりえると考えられます。

今後は、本来のトポロジーを正確に見極めるために、物質の表面近傍における微細な構造変化にも注目した、より多角的な視点が求められます。今回の成果は、そうした視点の重要性を示すものであり、トポロジカル物質科学の今後の展開に向けた確かな足がかりとなるはずです。

詳細はPDFでご確認ください。