【ニュースリリース】指先の毛細血管の観察により血液成分の変化を非侵襲で捉えることに成功

2025.05.26

ポイント

- 毛細血管顕微鏡画像法は、体の最も細い毛細血管を非侵襲で直接観察できることから健康・保険・美容等のさまざまな分野で広く普及している。

- 本研究では腎臓病患者の血液透析前後に撮像した指先の毛細血管顕微鏡画像を独自に開発したソフトウエアで解析し、血液中の老廃物、脂質、電解質といった成分の変化が光の反射や色調の変化として捉えられることを見出した。

- さらに毛細血管の視認が困難な状態でも、周囲組織等を観察することで血液の状態変化を捉えられることがわかった。

- 今後は、毛細血管顕微鏡画像法による日常的な血液ヘルスケア技術への応用発展が期待される。

概要

機械知能システム学専攻の鈴木大樹特別研究員(当時)、正本和人教授、帯広協会病院の三浦一郎医師、および株式会社徳の河越景史氏らは、独自に開発した解析ソフトウエアを用いて、指先の毛細血管の観察により特定の血液成分の変化を非侵襲で捉えることに成功しました。

指先の毛細血管は微小循環の窓とも呼ばれ、全身循環の変化を鋭敏に反映することが知られています。

本研究では、腎臓病患者の透析治療前後に撮影した毛細血管顕微鏡画像を解析し、採血によって得られた血液成分の変化と連動して変化する信号成分があることを発見しました。本研究の成果により、微小循環の健康状態を非侵襲でモニタリングし、患者個別の心血管リスクを日常的に管理することが可能になると期待されます。

手法

腎疾患患者(71±14歳、男女11例)を対象に、透析治療の直前と直後に爪郭部の毛細血管を毛細血管顕微鏡画像法(図1)により撮影しました。得られた画像に対して本研究チームで開発した独自の解析ソフトウエアを用いて、毛細血管の形や血液の流れ、さらに画像の明るさやコントラストなど計22項目の画像情報を取得しました(図2)。つぎに、得られた画像情報と透析前後に行った採血の結果とを網羅的に比較し、血液成分との相関を調べました。これらの研究は帯広協会病院および電気通信大学の、人を対象とする研究に関する倫理審査委員会にて承認を受けた実験計画に従って実施されました。

解析対象の毛細血管(左)と独自に開発した解析ソフトウエアによって自動計測された画像情報の一例(中央:血管径の分布、右:流速の分布、色はそれぞれの血管部位における血管の太さと流れの速さを示す)

成果

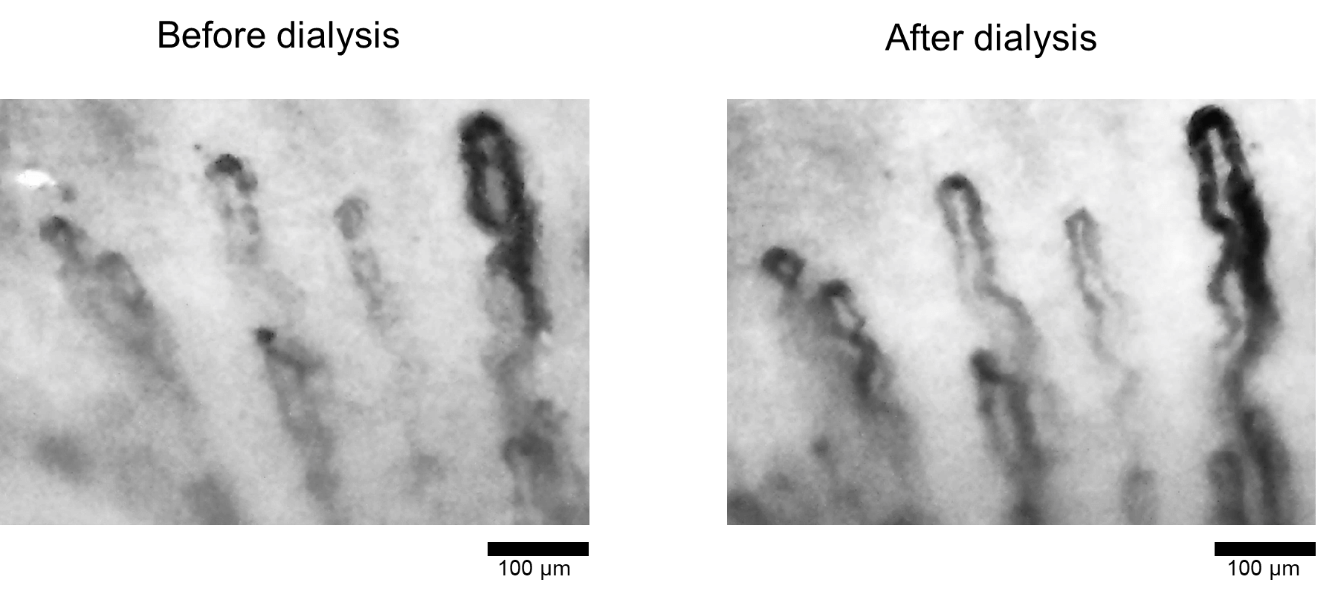

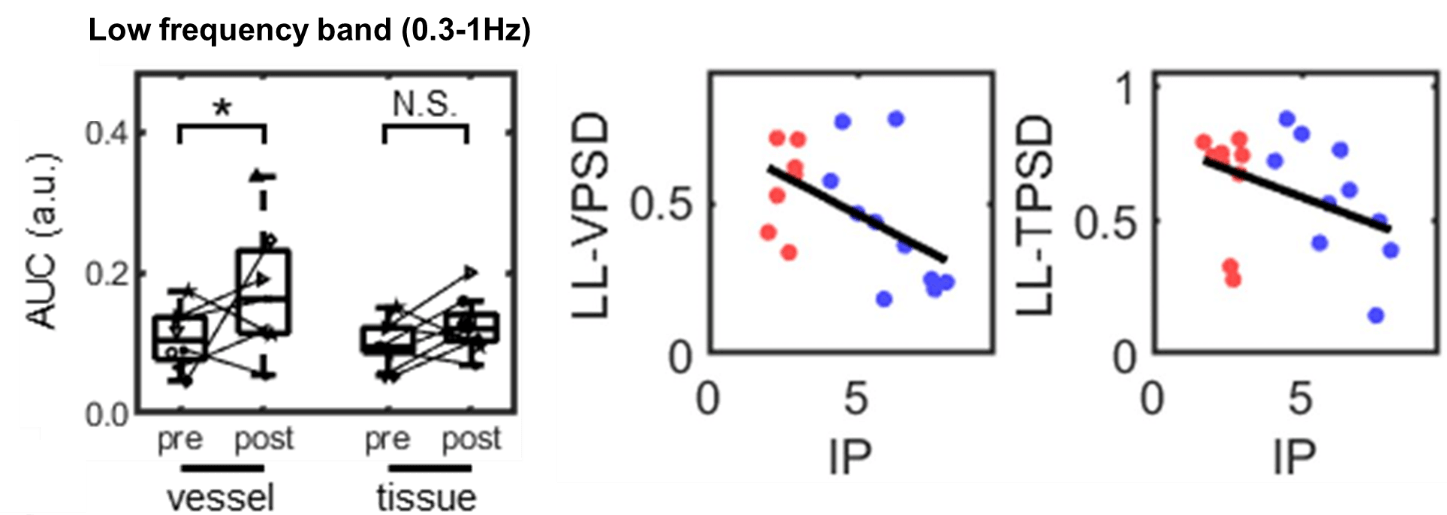

血液透析の前後に測定した毛細血管顕微鏡画像(図3)と血液検査の結果を比較した結果、血液中の尿素窒素、コレステロール、無機リンやマグネシウムの濃度等と連動して変化する画像信号があることがわかりました(図4)。一方、従来の評価手法である毛細血管の形や流速の計測では、血液透析前後において統計的に有意な違いは得られませんでした。また、腎疾患患者の毛細血管画像は不鮮明な場合が多く、ソフトウエアで解析できた症例数は全体の約70%にとどまりました。そこで、毛細血管がはっきりと見えない状態でも評価できる方法について検討したところ、毛細血管周囲の組織の画像信号にも血液の状態変化を反映する信号成分があることが分かりました。

今後の期待

本研究の成果により、腎疾患で毛細血管の形がはっきりと見えない場合でも、指先組織の顕微鏡画像から特定の血液成分の変化を捉えられることが示されました。今後は、日常の生活において非侵襲で血液の状態をモニタリングする血液ヘルスケア技術への応用発展が期待されます。

(論文情報)

Hiroki Suzuki, Hiroki Nagano, Keiji Kawagoe, Ichiro Miura, Kazuto Masamoto: "A non-invasive approach to monitoring microcirculatory health before and after hemodialysis in renal patients using nailfold video capillaroscopy with optical reflectance analysis." Geroscience. 2025 May 17.

DOI: 10.1007/s11357-025-01700-y. Epub ahead of print.

URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s11357-025-01700-y

(外部資金情報)

本研究成果の一部は、東京都中小企業振興公社による助成金によって実施されました。

詳細はPDFでご確認ください。