【ニュースリリース】骨を持たない昆虫にもカルシウムの貯蔵・放出を調節する仕組みが存在する

2025.10.23

脊椎動物では骨にカルシウムが蓄えられていますが、ショウジョウバエを用いた研究により、骨を持たない動物においても、カルシウム貯蔵に特化した器官が存在すること、そしてカルシウムが不足した際にホルモンを介してカルシウムを放出する内分泌システムが存在することを見いだしました。

カルシウムは、筋収縮や神経活動など、動物の生存にとって不可欠な生理機能を担うミネラルです。脊椎動物では、副甲状腺ホルモン(PTH)をはじめとするホルモンが、カルシウム貯蔵庫である骨からのカルシウム放出を制御し、血中カルシウム濃度を維持しています。しかし、昆虫など骨を持たない無脊椎動物の体内でのカルシウム濃度調節の仕組みは未解明でした。

本研究では、無脊椎動物であるショウジョウバエにおいて、ペプチドホルモンCapaが体液中のカルシウム濃度を調節することを発見しました。Capaを欠損したショウジョウバエ幼虫では、体液中のカルシウム濃度が低下し、筋収縮の異常や運動能力の低下が生じました。さらに、Capaは、脳神経系の特定の神経細胞から分泌され、マルピーギ管(脊椎動物の腎臓に相当する器官)の先端領域に作用して、その領域の管腔(管状器官内側の空洞)内に蓄積する「真珠様カルシウム顆粒(PCG)」からカルシウムを放出することが分かりました。この内分泌システムは、食物からのカルシウム摂取が不足した際にカルシウムを放出することで体液中のカルシウム濃度を補う役割を担っており、脊椎動物におけるPTHの機能とよく似ています。

本研究成果は、骨を持たない動物においても体内のカルシウム濃度を制御する内分泌システムが存在することを初めて明らかにしたものであり、骨の有無を超えて動物界に共通したカルシウム濃度調節の基本原理を理解する上で極めて重要です。さらに、カルシウム代謝異常や関連疾患の新たな理解につながる可能性もあります。

研究代表者

筑波大学生存ダイナミクス研究センター

岡本 直樹 准教授

丹羽 隆介 教授

電気通信大学大学院情報理工学研究科 共通教育部

高坂 洋史 准教授

研究内容と成果

本研究では、無脊椎動物の代表的なモデル生物であるキイロショウジョウバエを用いて、体内でのカルシウム調節の仕組みを調べました。まず、通常の飼料で育てた幼虫を途中からカルシウムを含まない完全合成飼料(カルシウム欠乏食)で育て、その影響を詳しく調べました。その結果、体液中のカルシウム濃度が減少し(低カルシウム症)、幼虫の運動能力が低下しました。また、変態時の筋収縮異常によりサナギの形状が細長く変形する、筋機能異常の表現型が現れました。これらは、体内のカルシウム不足が神経や筋肉の働きを損なうことを示しています。カルシウム不足の影響は、より早い時期からカルシウム欠乏食で育てるほど深刻で、死亡率の上昇や運動機能の低下が顕著になりました。興味深いことに、低濃度のカルシウムを飼料に加えるだけで、体液中のカルシウム濃度や発育は正常に保たれました。つまり、ショウジョウバエは、体内のカルシウム恒常性を維持する何らかのシステムを備えていると考えられました。

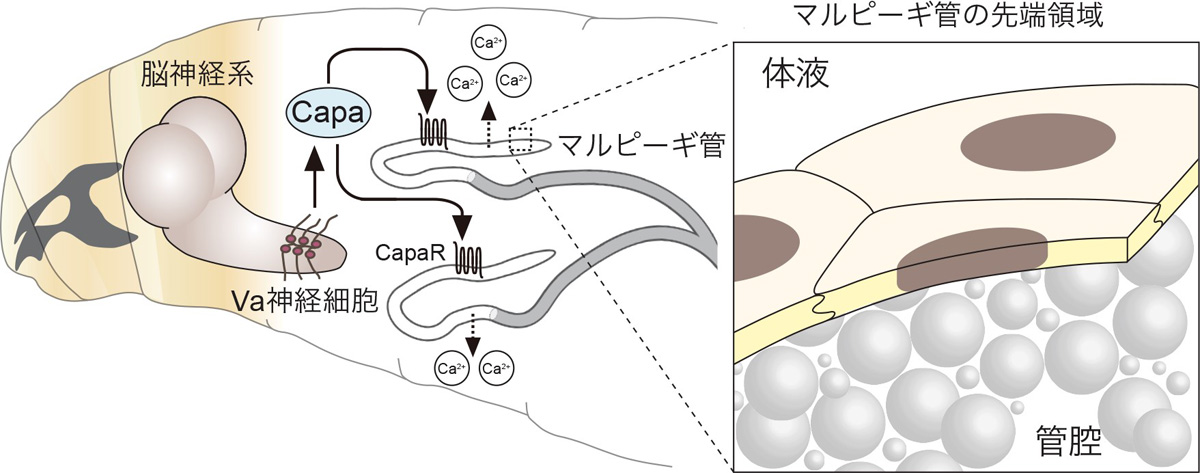

そこで、ショウジョウバエに存在するホルモンの候補を網羅的に調べ、その中でCapability(Capa)と呼ばれるペプチドホルモンに注目しました。Capaの働きを抑えると、カルシウム欠乏と同様に幼虫の運動能力が低下し、通常よりも細長いサナギ(筋機能異常の表現型)が現れることが分かりました。解析の結果、Capaは腹部神経節に存在する3対の神経分泌細胞(Va神経)から分泌され、体内のカルシウム濃度を調節するホルモンとして働くことが明らかになりました(図1)。

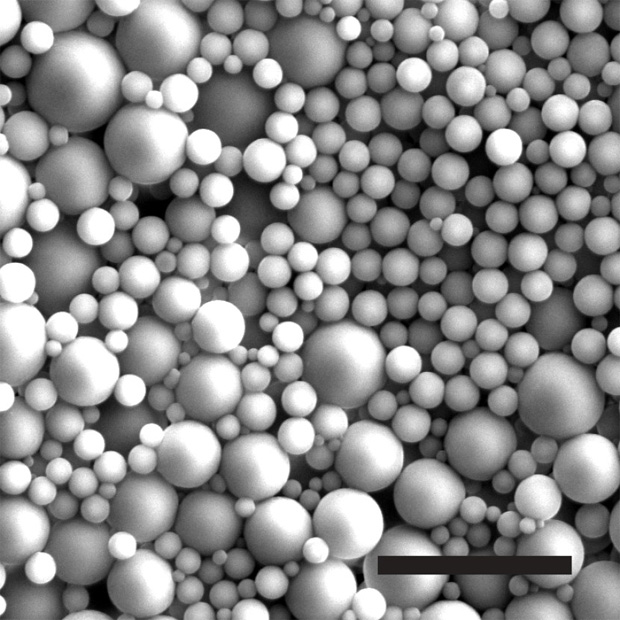

さらに、Capa受容体(Capa receptor:CapaR)が、脊椎動物の腎臓に相当するマルピーギ管)と呼ばれる器官の先端領域に強く発現していることを突き止めました。過去の研究で、ハエ目を含む複数の昆虫種において、マルピーギ管の管腔(管状器官内側の空洞)内にはカルシウム顆粒が蓄積していることが知られていたことから、マルピーギ管の先端領域を走査型電子顕微鏡で観察した結果、その領域の管腔内には真珠様のカルシウム顆粒(Pearl-like calcium granule:PCGと命名)が大量に蓄積していました(図2)。さらに、PCGの元素分析により、その主成分がカルシウムであることを明らかにしました。つまり、マルピーギ管の先端領域に蓄えられたPCGは、ショウジョウバエにおける「カルシウム貯蔵庫」であり、Capaがこの貯蔵カルシウムを体液中に放出させる作用を持つことが分かりました(図1)。実際に、マルピーギ管の組織培養系にCapaを添加すると、マルピーギ管に蓄えられたカルシウムが減少しました。加えて、CapaRの下流でGαqやPKCεといったシグナル伝達分子がカルシウム動員に必須であることも突き止めました。

このシステムが生体内でどのように機能しているかを調べるため、飼育途中からカルシウム欠乏食で育てた幼虫を解析したところ、マルピーギ管に蓄えられたカルシウム量が大きく減少していました。CapaRを抑制するとカルシウムの減少は起こらず、Capa/CapaR経路が実際に体内のカルシウム不足時にその放出を担っていることが分かりました。CapaやCapaRの機能を抑えた幼虫は、カルシウムが少ない環境での生存率が大幅に低下しましたが、飼料に高濃度のカルシウムを加えると症状が回復しました。すなわち、Capa/CapaR経路によるカルシウム放出は、カルシウム欠乏状態で生き延びるために必須の仕組みだといえます。

今後の展開

本研究により、骨を持たない昆虫が体内のカルシウム濃度を巧みに維持するための内分泌システムが明らかになりました。注目すべきは、このシステムが、ヒトを含む脊椎動物のPTHによるカルシウム制御とよく似た役割を果たしている点です。実際に、Capaやその受容体の働きを抑えたショウジョウバエでは、筋肉や神経の機能に異常が見られ、これはヒトの副甲状腺機能低下症)で起こる症状とも驚くほど類似していました。さらに、Capaが属するPRXアミドペプチド)は哺乳類にも保存されており、骨の代謝(再形成)や血中カルシウム濃度との関連も示唆されていることから、本研究成果は、昆虫にとどまらず、脊椎動物を含む多様な動物種のカルシウム調節機能の理解につながることに加え、カルシウム代謝異常や関連疾患の新しい治療標的の開発や創薬研究に役立つ可能性があります。

参考図

マルピーギ管の先端領域に蓄えられた真珠様カルシウム顆粒(PCG)は、カルシウム貯蔵庫として機能し、腹部神経節のVa神経細胞から分泌されたCapaの作用によって体液中にカルシウムが放出される。

掲載論文

題名:Neuroendocrine control of calcium mobilization in the fruit fly

(ショウジョウバエにおいてカルシウム動員を司る神経内分泌機構)

著者名:Naoki Okamoto*(岡本 直樹 筑波大学生存ダイナミクス研究センター 准教授)

Yosuke Mizuno(水野 陽介 筑波大学大学院理工情報生命学術院生命地球科学研究群 日本学術振興会特別研究員DC2(当時))

Akira Watanabe(渡邊 瑛 筑波大学大学院理工情報生命学術院生命地球科学研究群 日本学術振興会特別研究員DC2)

Hiroshi Kohsaka(高坂 洋史 共通教育部 准教授)

Ryusuke Niwa*(丹羽 隆介 筑波大学生存ダイナミクス研究センター 教授)

(*責任著者)

掲載誌:Nature

掲載日:2025年10月22日(水)

DOI:10.1038/s41586-025-09670-z

詳細はPDFでご確認ください。