【ニュースリリース】大規模火山噴火と夜光雲の関係についての世界初観測に成功

2025.10.29

ポイント

- 長年(約140年)の謎「火山噴火と夜光雲の関係」について世界初の観測情報を提供

- 2022年のトンガ沖海底火山噴火による噴煙の水蒸気が2年かけて2024年に中間圏に到達

- 中間圏に到達した噴煙起源の水蒸気が2024年の夜光雲の活動を活発化させたことを発見

概要

森山陽介氏(情報・ネットワーク工学専攻博士前期2年)、津田卓雄准教授と安藤芳晃准教授(情報・ネットワーク工学専攻/宇宙・電磁環境研究センター)を中心とする、明治大学、国立極地研究所、東北大学、信州大学、総合地球環境学研究所らの共同研究グループは、トンガ沖海底火山噴火の影響で夜光雲(中間圏の高度80-85km付近に発生する天然の雲)の活動が活発化したことを、日本の静止軌道衛星ひまわりの観測を中心とした総合解析によって発見しました。今回の研究成果は、1880年代から議論されてきた長年の謎である「火山噴火と夜光雲の関係」について、世界初の観測情報を提供するものです。

手法

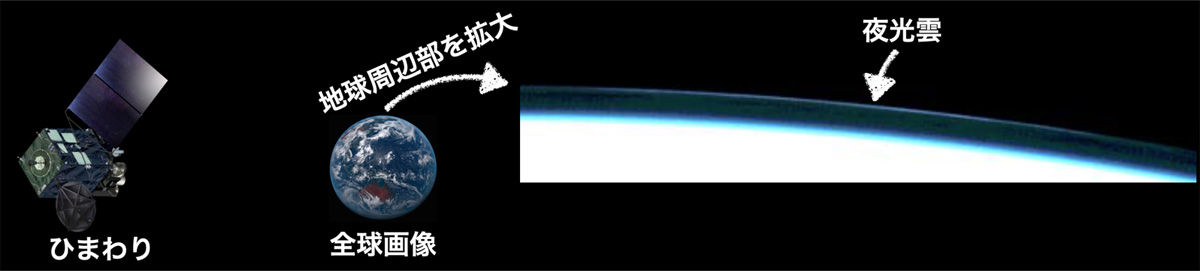

2022年に発生したトンガ沖海底火山噴火は非常に大規模な火山噴火であり、1883年のクラカタウ火山噴火に匹敵する規模の火山噴火でした。本研究グループは、「火山噴火と夜光雲の関係」に着目して、最新の人工衛星による観測データの総合解析を実施しました。特に、日本の静止軌道衛星ひまわりによる夜光雲の高感度観測(図1)を有効活用することで、夜光雲の活動についての詳細な調査を行いました。

成果

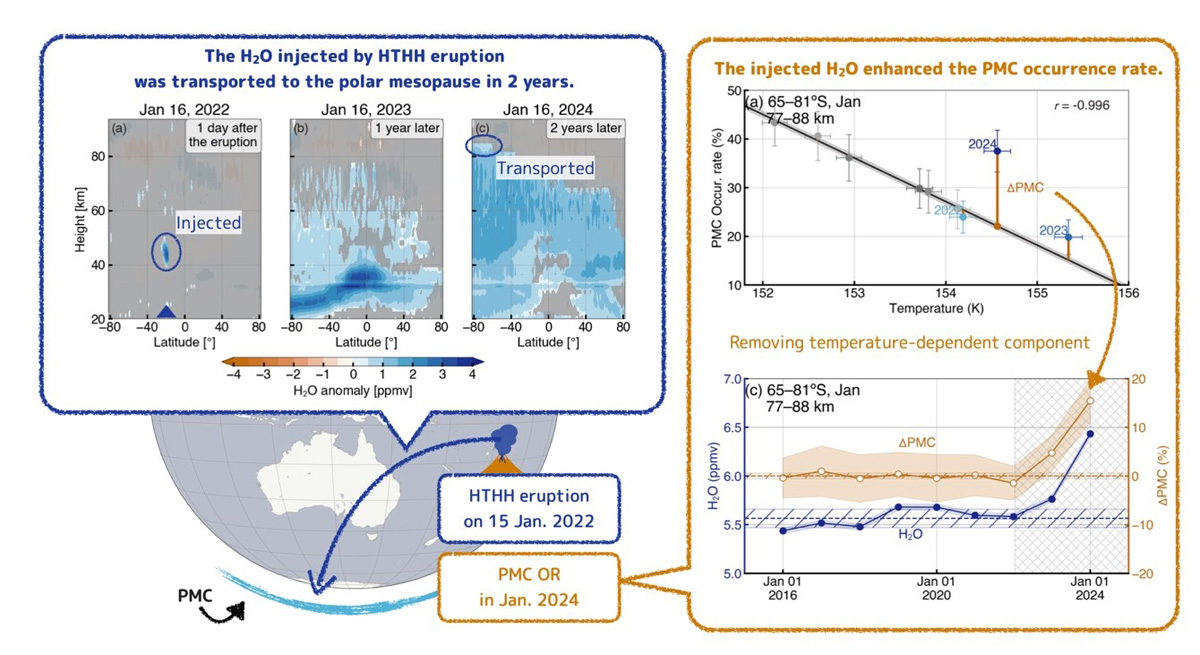

2022年のトンガ沖海底火山噴火の噴煙に含まれる水蒸気の挙動を把握するために、米国NASAの人工衛星Auraによる水蒸気の観測データを解析しました。その結果、2022年の噴火時に成層圏に注入された噴煙起源の水蒸気は、その後、地球大気中に広がっていき、約2年後の2024年には夜光雲の発生領域である中間圏へと到達していました(図2左)。日本の静止軌道衛星ひまわりによる夜光雲の観測データを詳細に解析したところ、噴煙起源の水蒸気が中間圏に到達した2024年の夜光雲の活動が活発化(夜光雲の発生頻度が約15%上昇)していたことを発見しました(図2右下)。本研究の詳細なデータ解析において、夜光雲に対する大気温度の影響と水蒸気の影響を分離する独自解析に成功したこと(図2右上)が、今回の発見に繋がりました。

今後の期待

本研究では、1880年代から現在の2020年代まで、約140年間にわたって謎に包まれていた「火山噴火と夜光雲の関係」について、世界で初めての観測結果を得ることに成功しました。本研究成果は、過去の大規模な火山噴火が起こしたであろう地球大気の上下結合の解明にも繋がることが期待されます。本研究グループは、今後も静止軌道衛星ひまわりによる夜光雲の連続観測を継続していきます。夜光雲の観測を継続することで、将来の火山噴火や地球気候変動などの様々な要因で変動する夜光雲の動態解明にも寄与していくことが期待されます。

(論文情報)

論文名: Responses of polar mesospheric clouds to water vapor anomalies caused by the 2022 Hunga Tonga-Hunga Ha'apai eruption

著者名: Y. Moriyama, T. T. Tsuda, Y. Ando, H. Suzuki, H. Nakagawa, T. Nishiyama, Y.-M. Tanaka, K. T. Murata, and J. Yue

論文誌名: Earth, Planets and Space

DOI: 10.1186/s40623-025-02298-3

(外部資金情報)

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(JP21H01144/JP23K20873, JP21H01152/JP23K20876, JP21H04516, JP21K18315, JP22H01289/JP23K22560, JP23H03532/JP23K28222, JP24K00697, JP24KK0249, JP25H00686)の補助により行われました。

詳細はPDFでご確認ください。